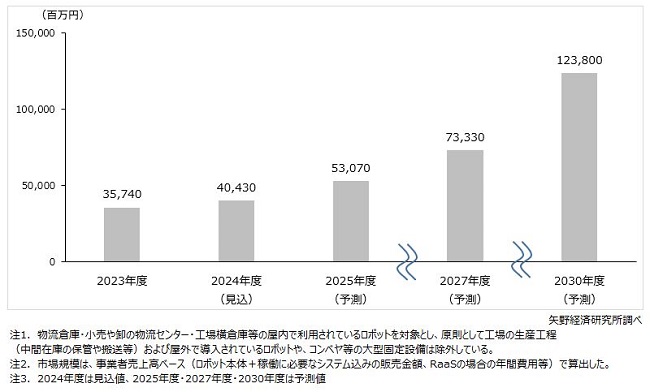

矢野経済研究所は3月11日、国内の物流ロボティクス市場の調査結果を発表した。それによると、市場規模は2027年度に733億3000万円、2030年度には1238億円になると予測する。

調査では、2024年度の物流ロボティクス市場規模)は、事業者売上高ベースで前年度比113.1%の404億3000万円と推計。ロボットのラインアップ拡充と、物流現場への導入増加、一案件あたりのロボット導入コストの上昇傾向を理由に挙げている。

市場はロボットのラインアップが増加したことで、物流現場での自動化の選択肢が増える一方、海外メーカーの日本市場参入も引き続き活発化しており、物流ロボットメーカーの競争は激化していると分析。

また、倉庫賃料の上昇を背景に保管効率が求められるようになり、天井近くまで高密度な保管が可能なロボット自動倉庫の需要が増加している。加えて、ロボット1台で複数の商品ケースのピッキングと搬送でACR(自立走行ケースハンドリングロボット)が日本市場に登場し、注目を集めているとしている。

ロボットの導入では、これまで大規模投資が必要なため、荷主企業が中心となり行われていたが、物流企業自身がロボットを現場に導入するケースも増加した。一方で、物流ロボットを購入ではなくサービスで利用するRaaS(ロボティクス・アズ・ア・サービス)が増えたことや、補助金が追い風となり、中小企業のロボット導入も徐々に見られるようになっているという。

さらに、これまで消費者寄りの物流倉庫や小売りや卸の物流センターの導入が多かったが、工場横倉庫やパーツセンターなど工場寄りの倉庫にロボットが導入されるケースも見られ、物流ロボットが導入される現場が広がる傾向にあるとしている。

ロボットメーカーでは、中国や欧州を始めとする海外メーカーのロボットが占める割合が高まっていると分析している。

海外の物流ロボットメーカーが日本市場に参入するにあたっては、日本仕様に合わせたローカライズをどこまでできるかが重要と指摘。ロボットのサイズを日本の物流現場に合わせた規格のカスタマイズ、細やかな保守とサポート体制の構築などを例に挙げている。日本語対応が可能なサポート窓口、全国対応、保守パーツは日本にあるのかなどのユーザーが安心してロボットを導入できる体制作りも必要としている。

今後の市場については、将来的に人手が減っていくことを見据え、物流ロボットの活用を前提とした物流センターや物流倉庫の構築が必要となり、ロボット導入率が向上していくと見込んでいる。

また、事業継続性を踏まえた導入のほか、荷主企業や物流企業ともにビジネス拡大に向け、戦略的に物流ロボット導入を進めるケースも増えていくとしており、こうした背景から、2030年度の物流ロボティクス市場規模は1000億円を超える規模になると予測している。