NTTドコモは10月7日、慶應義塾大学と共同で、ドコモのクラウドサービス「MEC」に実装したネットワーク遅延対策機能と商用5Gを組み合わせ、無線遠隔操作で、物に触れた時の手応えが伝わるロボットの安定動作の実証実験に成功したと発表した。日本では初という。

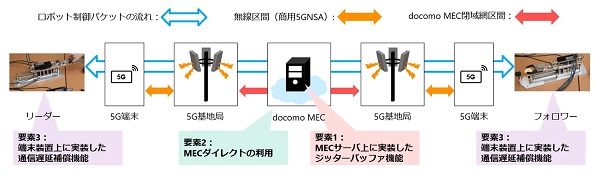

今回の実証では、現実の物体や周辺環境との接触情報を双方向で伝送し、人の力加減をロボット上で再現する技術「リアルハプティクス技術」を活用。ジッターバッファ機能、MECダイレクト機能、通信遅延補償機能を組み合わせることで、通信の遅延や変動があってもロボット操作の滑らかさと力加減の再現性を確保した。「リアルハプティクス技術」は、大西公平・慶應義塾大学ハプティクス研究センター特任教授が発明した。

具体的には、商用5Gを使用しMECのサーバーを介して操作者側(リーダー)と遠隔ロボット側(フォロワー)を接続。割れやすいポテトチップスを制限時間内に把持と運搬するタスクを設定し、新手法の有無で性能を比較した。その結果、新技術適用時には動作のがたつきや重さが解消され、安定した操作でタスクを完遂できたという。

ドコモと慶大はこれまで、リアルハプティクス技術を活用した検証を進めてきたが、従来のモバイル通信では遅延の揺らぎによって、力加減や触感の同期が不安定になる課題があった。今回の実証では、通信経路に発生する遅延変動を吸収するジッターバッファ機能をMECサーバー上に配置し、均一化した通信を慶大の通信遅延補償機能と組み合わせることで、精密な力制御を可能にした。

ドコモでは、今回の結果をロボット遠隔操作の実用性拡大につながる成果と位置づけている。今後はクラウドサービス「docomo MEC」を通じてサービスとして提供することで、開発者や企業が少ない負担でロボット遠隔制御システムを構築できる環境を整備。遠隔リハビリ支援、危険環境下での作業代行、家庭内サポートなどのユースケース実装を目指すとしている。